胎记快讯丨成年人也会得血管瘤吗?不同年龄段发病特点...

提到血管性皮肤表现,许多人第一反应是婴幼儿时期的“红斑”或“草莓状”突起,认为这类情况只属于儿童阶段的生理现象。确实,

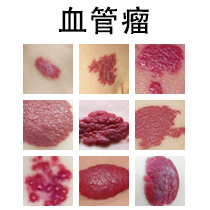

胎记快讯丨成年人也会得血管瘤吗?不同年龄段发病特点…这一话题揭示了一个常被忽视的事实:血管相关的皮肤表现不仅存在于儿童期,也可能在成年后首次出现或发生变化。虽然婴幼儿时期的类型多与发育过程相关,具有阶段性生长与自然改善的倾向,但成年人出现的类似表现,往往机制不同,多与局部血液循环、激素水平波动或长期环境影响有关。这些变化通常发展缓慢,边界清晰,颜色呈暗红或紫红色,常见于躯干、四肢或面部。

在儿童阶段,这类表现可能经历一个活跃期,随后进入稳定或自然减淡的过程。而到了成年期,新出现的血管性区域则更多表现为稳定性结构,不具备自行消退的特性。它们可能因日晒、温度变化或情绪波动而颜色加深,但不会像婴幼儿时期那样发生显著体积变化。正因如此,成年人对其关注度往往较低,容易误以为只是“血丝”或“皮肤老化”的一部分,从而忽略其存在意义。

此外,不同年龄段的表现位置和分布规律也存在差异。儿童期多见于头面部,尤其是眼周、额头等区域,且常为单发;而成年人则可能在颈部、胸部或手臂等部位发现新的点状或片状红斑,部分伴随轻微隆起。这些差异提示,不能简单将成年后的皮肤变化归为儿童期问题的延续,而应视为独立的现象进行观察。

还有一点值得注意:随着年龄增长,皮肤屏障功能和弹性逐渐变化,对外界刺激的反应也随之调整。成年人若在中年后出现新的血管性表现,可能与长期紫外线暴露、生活习惯或代谢节奏改变相关。因此,与其关注“是否属于同一类问题”,不如更重视其当前状态的稳定性与发展趋势。

胎记快讯丨成年人也会得血管瘤吗?不同年龄段发病特点…真正的价值在于打破“只有孩子才会出现”的固有认知。每个生命阶段都有其独特的生理节奏,皮肤作为外在反映,自然也会随之呈现不同面貌。无论是儿童还是成人,面对新出现的皮肤特征,科学的态度是保持适度关注,记录变化节奏,避免盲目归因。

最后,血管性表现的存在本身并不等同于健康风险。关键在于了解其背景、观察其动态、避免过度解读。无论处于哪个年龄,用理性代替猜测,用持续观察代替一次性判断,才是应对皮肤变化最稳妥的方式。在成长的每一步,学会倾听身体的语言,才能真正实现对自身的长期照护。

宝宝胎记

宝宝胎记 鲜红斑痣

鲜红斑痣 太田痣

太田痣 咖啡斑

咖啡斑 黑毛痣

黑毛痣 血管瘤

血管瘤 其他胎记

其他胎记 在线咨询

在线咨询 直接挂号

直接挂号